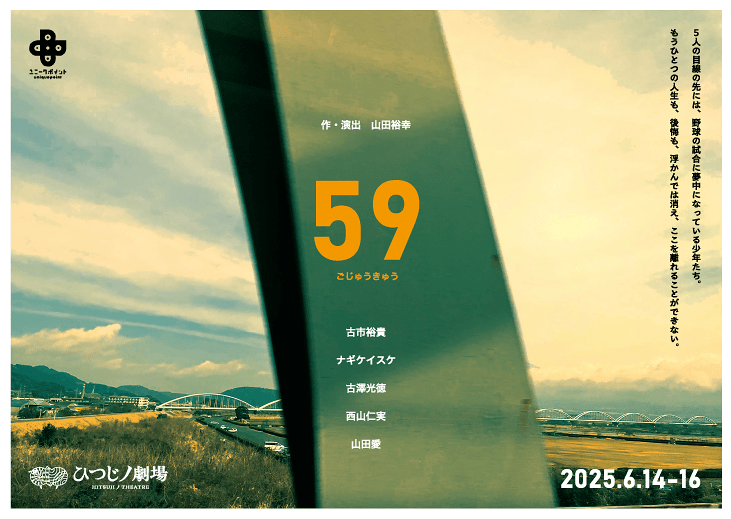

ユニークポイント『59』@ひつじノ劇場

【2025/6/14 19:00〜20:10(途中休憩なし)】

地元小学生の少年野球チームの練習試合。応援スタンドとは別の、グラウンドから少し離れた木陰のベンチ席で繰り広げられる物語。(このベンチの色のハゲ具合が文句無く素晴らしい!)

選手のシングルマザーの母親・夏川(実は夫とは交通事故による死別)、酒と野球が好きで足繁く少年野球を見に来ている近所のおじさん・シゲ(実は元高校野球の名将だったが暴力事件をきっかけに退職・離婚)、サウスポーピッチャーの少年の父親・木崎(離婚までカウントダウン別居状態で、妻は少年野球チームの監督と不倫の噂)、たまたまた通りがかったという余命わずかの男性とその妻(木崎には見えていない存在?)。

少年野球の試合の実況中継を挟みつつ、並行して語られる、生と死、過去と未来、親と子、記憶と存在、後悔と希望、愛と祈り、こみあげる涙とこらえる涙…そして、井上陽水の「傘がない」。

5人それぞれが、それぞれの傷と痛みを抱えており、しかし、それらと向き合いながら生きていこうとする、切なくも愛おしい姿が、優しい視点で描かれている。

そして要所要所で、前触れなくハッとさせられるようなセリフが繰り出される。このあたりの匙加減も上手い。

夏川(山田愛)とシゲ(ナギケイスケ)の素性については、ラストで明らかとなる(夏川はシゲの素性を知っているのだが、知らないフリをしていたことが明らかになる)ため、それを知った上でもう一度見ると、観客として受け取るものが変わってくる可能性大。

特に夏川は、冒頭から抱えているドラマ(野球チームの保護者のアレコレや、夫のことや、シゲの素性など)が膨大で、「それらを背負った上であれだけ(観客から見ると)何事も無いかのように明るく振る舞っている」という設定がスゴいし、それを無理なく体現している愛さんもまたスゴい。実はなかなかの難役だと思うのだが。

対するシゲも、「人生に対する投げやりさを見せつつも、やはり野球から離れずには生きていけない感じ」がよく出ていて、カップ酒もよく似合う。個人的には、役の年齢設定(ホントは老けている設定なのか、意外と初老ではないのか)が少し分かりにくかったのがもったいない気もしたが。

余命わずかの男性役の古市さんは、登場時から、足の裏が地面から浮いているのではないかと思わせるような、文字通り「浮遊しているような」存在感で、確かにそこに居るのだが覇気が少し欠落しているような瞬間も垣間見せ、「人間の姿をした魂」感のスゴさ。

目に涙を浮かべながらもギリギリ流すことなく、笑みを湛える何とも言えない表情も秀逸。

これまでもわりと大人向けな作風が多かったユニークポイントだが、今回は、より大人のほうへ舵を切った印象も。今回の登場人物たちの悲喜こもごもは、(精神的に)40代以上くらいがドンピシャというか、若い世代にはそこまで実感として捉えられないのではないか、という気もする。

逆に言うと、人生の折り返し(という表現が妥当かどうかはさておき)が見えて来た人たちや、親世代あたりに観てほしい作品かな、と。

ユニポからの人生に対するエールのような、そんな作品だ。

ちなみに、『59』は「5人の芝居+野球チームの9人」という説明が開演前にあったものの、深い意味は無いそう。

ただ、しいて言えば、ある意味で「号泣」な作品であり、作演出の山田氏が好きな「素数(しかもスーパー素数)」でもあり、さらにこじつけるなら、「エンジェルナンバーにおける59」は、「人生の進む方向性が明確になり心が安定する」、「古いものを手放し、好きなものを大切にする」みたいな意味合いの数字なんだとか。

うむ、ある意味、当たってる気もするぞw

ユニークポイント『59』

作・演出 山田裕幸

シゲ ナギケイスケ

夏川 山田愛

木崎 古澤光徳

男 古市裕貴

女 西山仁実

美術・照明 ナギケイスケ

劇場ロゴ制作 新出睦(ememデザイン室)

スチール 半田武祢夫

受付 勝岡彩乃、鈴木桃子、神谷由紀子、中村美佳、鈴木恵、澤田明日花、鈴木由佳、葛谷綾子、あかり、さくら

劇団スタッフ 河野悟、北見直子、水田由佳

主催・企画・制作 一般社団法人ユニークポイント

2025年6月14日〜16日 ひつじノ劇場